宮島といえば、あの大きな朱塗りの鳥居。同じ形の鳥居を、見つけました。

こちらは、広島市佐伯区海老山の下にある「塩屋神社」。ここは、海老塩浜の鎮守社で、厳島神社の末社として、五日市八幡神社のお旅所でもあります。お賽銭箱に、宮島同じ紋がありました。

こちらは、広島市佐伯区海老山の下にある「塩屋神社」。ここは、海老塩浜の鎮守社で、厳島神社の末社として、五日市八幡神社のお旅所でもあります。お賽銭箱に、宮島同じ紋がありました。

この辺りが埋め立てられたのは、昭和30年頃。それまでは漁港があり塩田が広がっていたそうです。

この辺りが埋め立てられたのは、昭和30年頃。それまでは漁港があり塩田が広がっていたそうです。

左;摂殿「龍宮神社」 右;末社「湯蓋神社」 下;厳島神社そっくりの回廊

(参考:境内の看板)

こちらは、広島市西区井口明神にある「下乙斐島」。西部埋め立て第2公園の中に、小さな池があり、小島の前に朱塗りの小さな鳥居がありました。小島や池の周りの石にはカキが付き、侵食の跡も残っています。そう、海の名残ですね。

こちらは、広島市西区井口明神にある「下乙斐島」。西部埋め立て第2公園の中に、小さな池があり、小島の前に朱塗りの小さな鳥居がありました。小島や池の周りの石にはカキが付き、侵食の跡も残っています。そう、海の名残ですね。

園内には、大きなライオンの像がありました。碑に添えられた「讃える言葉」には、この328haの埋立地が、昭和37年に地質調査が始まり、54年に完成。先祖伝来の漁業を放棄する不安と、地域の発展や未来を信じた人々の思いが、綴られていました。

園内には、大きなライオンの像がありました。碑に添えられた「讃える言葉」には、この328haの埋立地が、昭和37年に地質調査が始まり、54年に完成。先祖伝来の漁業を放棄する不安と、地域の発展や未来を信じた人々の思いが、綴られていました。

私は、ここに広く大きな街があることしか知りません。碑文を読んで、私たちに託されたものの大きさや重さを、改めて感じました。

最初は、「あ!宮島と同じ鳥居だ」と軽い気持ちでしたが、それぞれの鳥居にまつわる歴史を知ると、広島の発展=埋め立ての歴史なんだなと感じました。

では、今回の”ここからのMIYAZIMA VIEW”は、八幡川河口付近から、夕霞の宮島です。中央の黒いラインは、埋め立てのための堤防です。

境内にある石燈篭は、、今から300年ほど前に厳島神社から寄進されました。これは、地御前神社にもない、異例のことだそうです。

境内にある石燈篭は、、今から300年ほど前に厳島神社から寄進されました。これは、地御前神社にもない、異例のことだそうです。

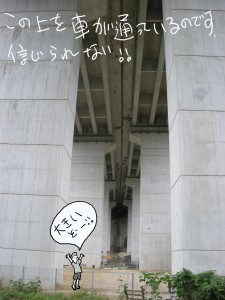

地図で見る限り、そんなに遠くもないし、行ってみるか・・・と思い立ったのは、曇天の午後1時過ぎでした。

地図で見る限り、そんなに遠くもないし、行ってみるか・・・と思い立ったのは、曇天の午後1時過ぎでした。

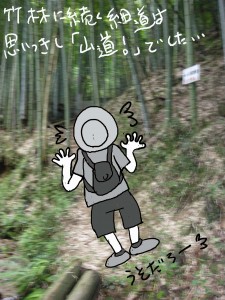

ようやく黒折バス停近くにある、折敷畑山登山口に到着。え!?「登山」と書いてあるではないですか。案内板には、登り約40分、下り約30分と書いてありました。

ようやく黒折バス停近くにある、折敷畑山登山口に到着。え!?「登山」と書いてあるではないですか。案内板には、登り約40分、下り約30分と書いてありました。 途中、大きくて何本にも幹の分かれた桜が、数本ありました。まるで、手を広げているようでした。

途中、大きくて何本にも幹の分かれた桜が、数本ありました。まるで、手を広げているようでした。

下山した後、近くにある、「宮川甲斐守(大内・陶軍の武将) 腹切岩」へ行きました。

下山した後、近くにある、「宮川甲斐守(大内・陶軍の武将) 腹切岩」へ行きました。