カッパがいる。

ピグモンがいる。

そしてこの巨大な天狗。

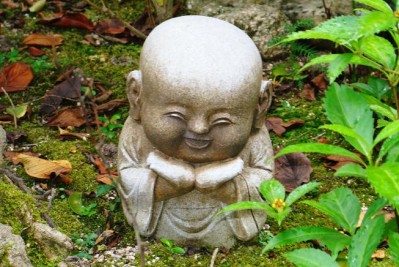

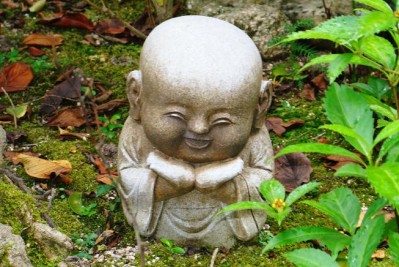

そしてこの子供たち。

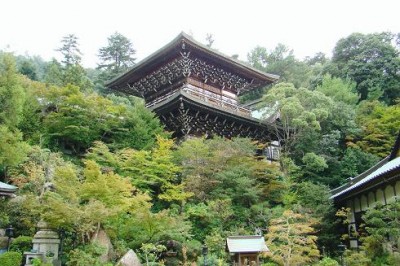

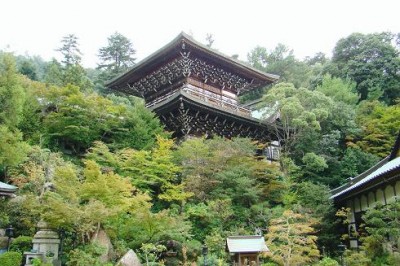

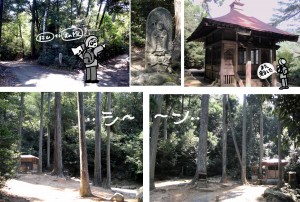

ここはやっぱり大聖院でした。

カッパがいる。

ピグモンがいる。

そしてこの巨大な天狗。

そしてこの子供たち。

ここはやっぱり大聖院でした。

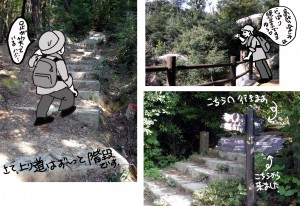

さて、奥の院から、今度は仁王門の方へ、弥山頂上を目指して歩きました。

さて、奥の院から、今度は仁王門の方へ、弥山頂上を目指して歩きました。

道標のあるところまでは、ず~っと、階段が続きます。そのうち、膝の笑う声が聞こえてきそうです。

そのまま本堂へ向かわず、御山神社へも行きました。

そのまま本堂へ向かわず、御山神社へも行きました。

目印の朱塗りの鳥居辺りには、モミジがありましたが、まだ、ほんのり色づく程度。紅葉まではもう少しかな…

御山神社到着。ここからの眺めもまた、最高です!大きく深呼吸をして、一休み。疲れは何処へやら~です。そして、”キテヨカッタ”と思いますね。

御山神社到着。ここからの眺めもまた、最高です!大きく深呼吸をして、一休み。疲れは何処へやら~です。そして、”キテヨカッタ”と思いますね。

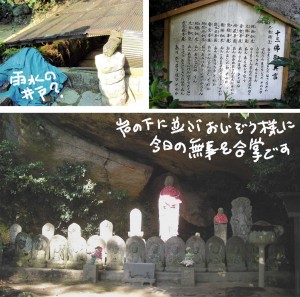

元気回復、再び歩き始めました。今回は、依然来た時より沢山の人に出会いました。「十三佛」に、出会いを感謝し、先へ進みます。

元気回復、再び歩き始めました。今回は、依然来た時より沢山の人に出会いました。「十三佛」に、出会いを感謝し、先へ進みます。

左上は雨水溜めか井戸だと思います。屋根の下に水が溜めてありました。

弥山本堂に到着しました。感じたのは、”変わらずそこにある安心感”ですね。霊火堂の火も、変わらず燃えていました。

弥山本堂に到着しました。感じたのは、”変わらずそこにある安心感”ですね。霊火堂の火も、変わらず燃えていました。

三鬼堂です。今回は、鬼瓦をじっくり見ました。ここの鬼は、守護神なんですってね。母親のことを「おかみさん」と呼びますが、家を守る神様だからでしょうが、鬼のような”守護神”だからかもしれないなと、ふと思いました。

三鬼堂です。今回は、鬼瓦をじっくり見ました。ここの鬼は、守護神なんですってね。母親のことを「おかみさん」と呼びますが、家を守る神様だからでしょうが、鬼のような”守護神”だからかもしれないなと、ふと思いました。

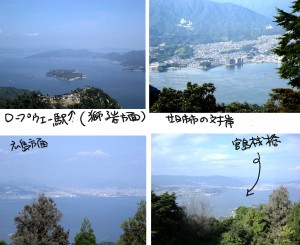

やっと、頂上に到着しました。お疲れさん!!。今日も沢山歩いたし、お弁当に持参した”大おにぎり”が楽しみです。

やっと、頂上に到着しました。お疲れさん!!。今日も沢山歩いたし、お弁当に持参した”大おにぎり”が楽しみです。

今日の展望台からの眺めも、最高でした。青い空の下、三角州に広がる広島の街や、対岸廿日市の団地の家々、宮島桟橋から出航した連絡船も良く見えました。

今日の展望台からの眺めも、最高でした。青い空の下、三角州に広がる広島の街や、対岸廿日市の団地の家々、宮島桟橋から出航した連絡船も良く見えました。

そして、包ヶ浦や杉の浦がどぢらの方向かも、確認しました。

宮島は、地図では小さいのに、なんて大きな島なんでしょうね。

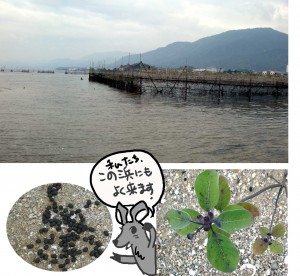

多々良潟~奥の院で出会った生き物を紹介します。

多々良潟~奥の院で出会った生き物を紹介します。

左上の赤松は、厳島神社裏の木です。木が2本かと思ったら、よ~く見ると、1本は避雷針に木の皮を巻いたものでした。

左下は、知る人ぞ知る秋の味覚、アケビ。手が届けばなぁ・・・

コケがとても瑞々しく、綺麗でした。

ここで、宮島での”初猫”に遭遇。でも、あまりに素早くて、撮れませんでした。ザンネン!!

ここで、宮島での”初猫”に遭遇。でも、あまりに素早くて、撮れませんでした。ザンネン!!

○は、ウリハダカエデの種です。羽がみごと。

奥の院にて。

奥の院にて。

大元公園でも良く見かけたテンナンショウ(左上)は、実が赤くなっていました。ハスノハカズラの葉も、もうすぐ秋色ですね。

右上はジグモの巣。

以前、広大植物実験所にお邪魔した時、後で使えるような、写真の撮り方を教えて頂きました。その一つが、「大きさが分かるよう、サイズが決まったもの(例えばライター等)と一緒に、もう一枚撮る。」です。<え!知ってました?

以前、広大植物実験所にお邪魔した時、後で使えるような、写真の撮り方を教えて頂きました。その一つが、「大きさが分かるよう、サイズが決まったもの(例えばライター等)と一緒に、もう一枚撮る。」です。<え!知ってました?

「生き物編」とはいうものの、出会った90%は植物でした。動物は、猫とトンボが1匹。鹿すら多々良潟で出会った1匹のみ。まるで、自分と対話する修行のような、2時間の散策でした。ま、それも良しですか。だって、宮島ですもの。

先日の日曜日、朝起きたらとっても気持ちのいい秋晴れ!

家にいるのがもったいなくて、朝食も食べないで飛び出しました(^o^)

お目当ては廿日市市上平良にある「コンディトライ・フェルダーシェフ」。

おいしいドイツ菓子のお店で、こちらのシェフはドイツで8年修行をし、ドイツの国際的な品評会で金賞や銀賞を複数回受賞されるなど、その腕前は国内外でも有名のようです。

ここのパイやクッキーなど、お菓子類もとてもおいしいのですが、パンも大変お勧めです!生地が噛めば噛むほど味わい深くて、とても満足のいくおいしさ。

こちらでは雑木林に面したテラスで朝食もいただけます。初秋の心地良い風を感じながらいただくドイツパンの朝食はとっても贅沢な気分にさせてもらえます。

朝食メニューは、写真の内容にゆで卵が付きます。

宮島インターをご利用の際は、少し時間に余裕をもってこちらでおしゃれなモーニングはいかがですか?

今回は、多々良潟から奥の院へ歩きました。

今回は、多々良潟から奥の院へ歩きました。

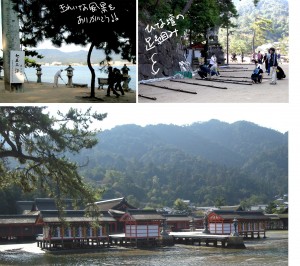

桟橋の記念碑を覗くと、今日も○の中に、鳥居が綺麗に見えていました。

今は、観光シーズン真っ只中。出会う人の数も、半端なかったです。そんな中、いつも気持ちよい宮島を支えているお掃除の方々に、今日初めて出会えました。ありがとうございます。

今は、観光シーズン真っ只中。出会う人の数も、半端なかったです。そんな中、いつも気持ちよい宮島を支えているお掃除の方々に、今日初めて出会えました。ありがとうございます。

それから、厳島神社も七五三で、綺麗な幕が張られていました。

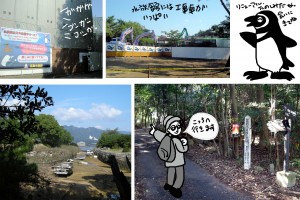

宮島水族館の前を通ったら、工事が始まっていました。大きな幕の向こうは、解体作業でしょうね。リニューアルが楽しみです。

宮島水族館の前を通ったら、工事が始まっていました。大きな幕の向こうは、解体作業でしょうね。リニューアルが楽しみです。

久し振りの多々良潟。道標を左へ曲がり、奥の院へ。

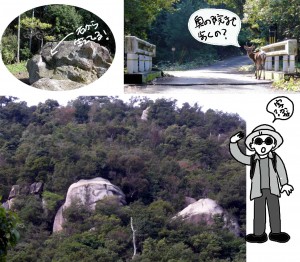

先ずは、橋で鹿のお出迎え。行ってきま~す。向かいの山の岩に字が書いてあるみたい。(ただの亀裂?)

先ずは、橋で鹿のお出迎え。行ってきま~す。向かいの山の岩に字が書いてあるみたい。(ただの亀裂?)

道は、沢沿いに続いていて、ずっと水音が聞こえ、歩いていてとても心地良いです。

道は、沢沿いに続いていて、ずっと水音が聞こえ、歩いていてとても心地良いです。

石垣を見つけました。それもこだけ。不思議です。

消火栓は、あちこちにありました。お!青海苔浦へ抜ける道を発見。興味深いですね~<ムフフ・・・

三叉路を左へ行くと弥山、右へ行くと奥の院です。

三叉路を左へ行くと弥山、右へ行くと奥の院です。

久し振りの奥の院は、し~んと静かでした。木の間を抜ける日差し、鳥の声、山の空気・・・この前来た時とおんなじ。今回もまた、誰もいなくても寂しさを感じない、不思議な空間でした。

(”ここからのMIYAZIMA VIEW”はお休みします)

宮島桟橋に夜ごと、タヌキが現れてはイタズラをするので困っていると、昨日の中国新聞に載っていました。

ところで、タヌキにも色々ありまして、私は宮島で、今までに一度だけ、白いタヌキをこの眼で見たことがあります。

場所は徳寿寺です。

2007年10月29日

あわてて携帯電話のカメラで撮りました。

ネットで調べると、やはりこの頃、この近辺で白いタヌキを見たという報告があります。

数名の方がブログに載っけてます。

私としては、この白タヌキと出合ってから、やはりどうやら幸運の連続のような気がします。

捕まったら確実にテレビに出ただろうから、捕まってはいないのだろう。

白タヌキさん、まだ元気に生きているだろうか。

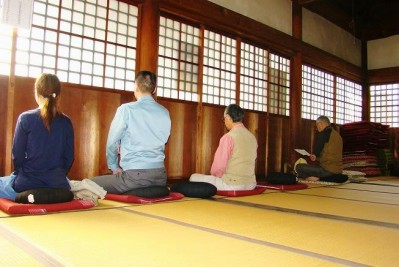

フェリーで宮島に着いたら、目の前のトンネルを抜けてすぐ右側の存光寺(ぞんこうじ)で、月に一度の坐禅会が行われています。

毎月第二水曜日 十時より

この日だけ、ぶら下げられる「坐禅会」の看板。

私は初参加です。

そろそろと人が集まってきます。

始まりました。

静寂の中、後ろを、ヒタ・・・ヒタ・・・と歩く和尚の足音だけ。

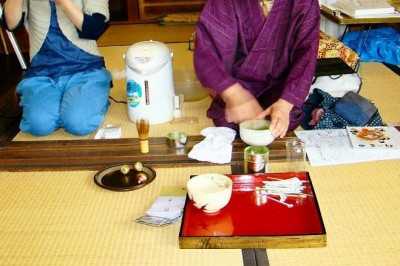

約40分の坐禅が終わるとお茶の一服です。

私は無作法なので少し緊張しましたが、作法を問わない和気あいあいとしたお茶会です。しかし、作法の勉強にはなります。

今日はウイーンのチョコレートも振舞われました。

「このウイーンのチョコレート、梅の味がするで」

「ほんまじゃ、なんでや」

「なんで外国のチョコレートに梅の味がするんや」

「プラムじゃないですか」

「ああほうか」

みんなで、とりとめのない話を。

実はあまり知られていない宮島でのこうした坐禅会。

この空間で、ゆっくり気持ちを落ち着けてみるのはいかがですか。

宗派、檀家、門徒等問わず。

お茶代、あるいはお気持ちとして千円お願いします。

秋祭りの楽しみといえば、夜神楽です。今回は、お馴染みの「恵比寿」や「八岐大蛇」等に加え、「もみじ狩り」が舞われました。心躍るリズムと切れのいい舞~最高です!!(写真は「もみじ狩り」)

秋祭りの楽しみといえば、夜神楽です。今回は、お馴染みの「恵比寿」や「八岐大蛇」等に加え、「もみじ狩り」が舞われました。心躍るリズムと切れのいい舞~最高です!!(写真は「もみじ狩り」)

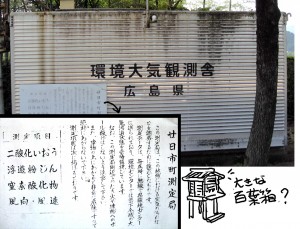

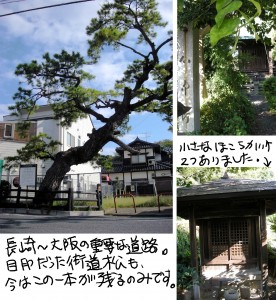

さて今回は、廿日市の桂公園へ行きました。厳島神社神主家藤原家三代が居た桜尾城跡です。

戦に明け暮れていた14世紀(南北朝時代)頃から藤原氏がここ住み始めたそうです。

戦に明け暮れていた14世紀(南北朝時代)頃から藤原氏がここ住み始めたそうです。

16世紀初頭、藤原興親が京都で病死したのをきっかけに、神主家と社家の争いが始まりました。

その中、従兄弟の友田興藤が、主人の大内氏に逆って桜尾城に入り、神主家を名乗りました。すぐに仲直りしたものの、1541年に切腹、藤原神主家は滅亡しました。

(写真:坂を上ると桂公園です。左右に桜々…、公園にも沢山の桜が植えられ、春は、素敵なお花見ポイントです。)

大内氏は、家臣陶氏の謀反により破れ、その陶氏もまた、毛利氏によって討ち取られ(厳島合戦)、1554年、毛利氏は桂元澄を桜尾城主としました。

大内氏は、家臣陶氏の謀反により破れ、その陶氏もまた、毛利氏によって討ち取られ(厳島合戦)、1554年、毛利氏は桂元澄を桜尾城主としました。

(写真:広いグラウンドと遊具のある小さな公園。地域の憩いの場です)

桂元澄の後、毛利氏が城主となり、1587年には、豊臣秀吉の朝鮮出兵の折、九州へ向かうためここへ泊まったこともありました。

桂元澄の後、毛利氏が城主となり、1587年には、豊臣秀吉の朝鮮出兵の折、九州へ向かうためここへ泊まったこともありました。

1588年、毛利氏は、広島市へ築城を始め、福島氏が跡を継ぎましたが、江戸期にはいり、廃城となりました。

(写真:公園内には、植樹記念碑や歌碑等、多数の石碑がありました。それぞれにいわれがあるんでしょうね。)

1912年、桂氏の末裔桂太郎が、城址を明治政府に寄贈し、桂公園となりました。買収坪単価は1円、土は埋め立てに使われたそうです。

1912年、桂氏の末裔桂太郎が、城址を明治政府に寄贈し、桂公園となりました。買収坪単価は1円、土は埋め立てに使われたそうです。

(写真:片隅に大気観測施設がおかれています)

こんな小さな城が何故、覇権争いの的になったのか、今の私には疑問ですが、当時ここは海に突き出た岬にある城であり、厳島神社も近く、北側には、西国街道が通っていました。交通の要所であったことは確かでしょう。

こんな小さな城が何故、覇権争いの的になったのか、今の私には疑問ですが、当時ここは海に突き出た岬にある城であり、厳島神社も近く、北側には、西国街道が通っていました。交通の要所であったことは確かでしょう。

今、ここには城を思い起こさせるものは何も残っていません。まさに「兵どもの夢の跡」ですかね。

(写真:一本残された街道松。城の北側上り口にあった小さな祠)

最後に、久し振りの”ここからのMIYAZIMA VIEW”です。ビルの間に、あ!見えた!!

(参考資料:『図説廿日市の歴史』廿日市市/編・発行 『廿日市の歴史探訪四』石田米孝/著;渓水社 城址碑)

10月に入り、我が街でも秋祭りの準備が始まりました。あちこちの辻に幟が立てられ、軒に縄が渡されました。祭の夜は、必ず神社で神楽が舞われます。~心踊り、楽しみです。

10月に入り、我が街でも秋祭りの準備が始まりました。あちこちの辻に幟が立てられ、軒に縄が渡されました。祭の夜は、必ず神社で神楽が舞われます。~心踊り、楽しみです。

ところで幟をよく見ると、お!このマークは、厳島神社ですね。

さて、今回は、うぐいす歩道、杉の浦道で出会った生き物です。先ずは広大実験所前の浜です。お馴染み「鹿の落し物」。そして、ハマゴウは、種になっていました。沖には網が張ってあり、囲いがしてありました。アサリの養殖か、それともエイ対策でしょうか。

さて、今回は、うぐいす歩道、杉の浦道で出会った生き物です。先ずは広大実験所前の浜です。お馴染み「鹿の落し物」。そして、ハマゴウは、種になっていました。沖には網が張ってあり、囲いがしてありました。アサリの養殖か、それともエイ対策でしょうか。

実りの秋です。様々な色や形の実や種は、どんな味がするんでしょう。想像力がかき立てられます。(でも、食べられないものもあるので、むやみに口に入れないように)

実りの秋です。様々な色や形の実や種は、どんな味がするんでしょう。想像力がかき立てられます。(でも、食べられないものもあるので、むやみに口に入れないように)

キノコです。立派なキノコは、光明院さんの門前の桜に生えていました。思わず合掌…<ご利益あるかな

キノコです。立派なキノコは、光明院さんの門前の桜に生えていました。思わず合掌…<ご利益あるかな

10センチもあろうかという大きな芋虫が、お食事中でした。今から蛹になるということは、越冬するのでしょうか。カニは、溝で仲間と一緒にいました。

10センチもあろうかという大きな芋虫が、お食事中でした。今から蛹になるということは、越冬するのでしょうか。カニは、溝で仲間と一緒にいました。

だんだん日が短くなり、朝夕がめっきり涼しくなる此の頃、もみじ谷の紅葉が待ち遠しいですね。

あちこち、ベスト・ビュー・ポイントを見て回りましたが、私はこの多宝塔からの眺めが一番好きです。

厳島神社の出口を正面に、真っ直ぐ五重の塔が見えて横に千畳閣が並んでいます。

ここからだと写真のヘタクソな私でも、それなりの写真に撮れているような気がするのですが・・・どうでしょうか。

やっぱり大鳥居が入ってないと宮島の写真としては成立しないでしょうか。