第16回宮島千畳閣 法華経読誦大施餓鬼法要が平成23年10月27日 14時より

千畳閣にて日蓮宗声明師会による法華経読誦声明法要がおこなわれました。

宮島千畳閣は、豊臣秀吉が戦で亡くなった者への供養として毎月一度千部経を読誦するため政僧・安国寺恵瓊に建立を命じた大経堂です。

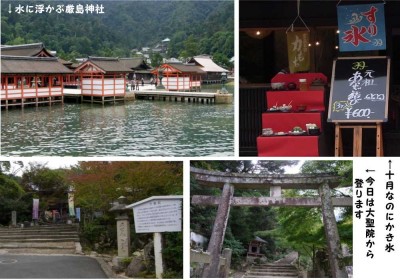

行基作と伝えられる千畳閣の本尊だった釈迦如来座像があったのですが、神仏分離令のため現在は厳島神社の末社の豊国神社となっており安置されていた釈迦如来像は現在大願寺にあります。

千畳閣 法華経読誦声明法要への動きは、平成7年9月、広島市本山國前寺で行われた声明師養成講習所の終了後、声明導師の早水日秀師、南條孝仁全国声明師連合会会長(当時)ら講師陣が厳島神社を参詣したことに始まるそうです。

平清盛が一門の平安を願って法華経二十八品を含む写経三十三巻を納経した厳島神社。そして、豊臣秀吉が朝鮮出兵に関わる戦没将士を慰霊するために千僧供養を発願し、建立を命じながら志半ばで没したという千畳閣に昇った一行の胸に、

「この地で法華経を読みたい――。」という想いが湧き起こったそうです。

(・・? 声明って・・・・?

声明は経文をゆっくりゆっくり延ばしながら【節】をつけて唱えるお経です。

唱えはじめは1人で、そのあとに続いて全員が同じ旋律で声を揃えて唱えます。

仏さまへの崇敬。国の平和、世界の平和祈願。を念じて唱えておられるそうです。

遠く源平の時代から戦国時代、そして広島長崎原爆投下まで、

長い歳月の間に非業の師を遂げた数多くの人々がいる。

その精霊を供養するには”法華経”に勝るものはない。

南條会長は早速、厳島神社の野坂元良宮司と親しい間柄にあった本山國前寺の

疋田英政貫首(当時)に真情を綴り、全国声明師会連合会や広島宗務所管内の

協力を得ながら神社側との交渉を進められたそうです。

ちょうどその頃、法華経の導きを実感する出来事が重なったといいます。

身延山が発行した「日蓮聖人傳絵巻」に掲載された絵図によると、

七面天女 は厳島神社の弁財天の化身であったこと。

さらに、千畳閣を建立した豊臣秀吉から二度の朝鮮出兵の大将を任ぜられたのが

法華経大信者だった武将・加藤清正公であったことです。

第1回法華経読誦声明音楽大法要は翌年5月23日、不思議な力に後押しされ、

全国から140人の僧侶が出仕して営まれたそうです。

以来、毎年10月または11月にこの法要を続けており、

厳島神社の秋の年中行事に組み込まれ、

法要の時期には宝物館では、平家納経の展示が行われるようになりました。

(・・? 千人の僧侶が来られたんじゃないの。

最初は1日100人の僧侶で10日間を考えていたそうですが、集まる僧侶は手弁当、僧侶の高齢化等もあって通算千人の僧侶を目指しておられるようです。

千畳閣には僧侶の経を読むハーモニーが響き、美しい色とりどりの散華(ハスの花弁形の紙)が風に吹かれて宙を舞いました。散華行道では観光客も参加して3回位お堂の中をまわりました。震災被災者への供養も合わせて行われました

嚴島神社 秋の名品展日時:10月22日(土)~11月23日(水/祝)

平家一門が奉納した国宝「平家納経」を期間限定で特別公開中です。