11月3日。

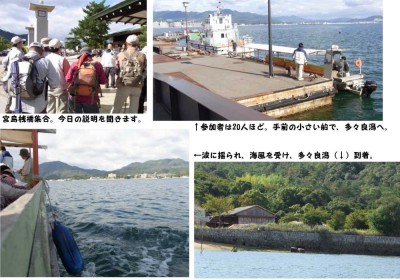

宮島は観光客で人が多かったです。

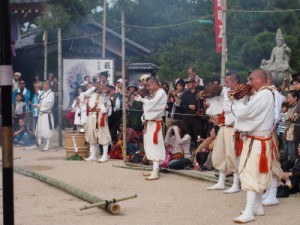

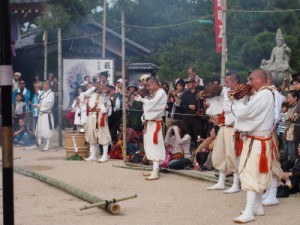

ひときわにぎやかだったのが「大願寺」

火渡り式(厳島大仏不動明王柴灯護摩祈願法要)が、

とりおこなわれていました。

なんの知識もないままに見物。

太く響くいい声でなにやら唱えていて、迫力があります。

火がつけられると煙がもくもく。

煙の行く方に陣取っている人が後ろに下がっていくほどです。

火が消えてきたかなと思っていたら、

しゃもじが投げ入れられてまた火が大きくなったり。

ホラ貝も場を盛り上げます。

みんな顔が赤くなって熱そうでした。

竹で叩いたりして、火の色が見えなくなり、

渡れそうな雰囲気に。

お箸のような細い炭が投げ入れ、

足場が整えられたふうになったのはいいのですが、

また火が勢いを取り戻してしまいました。

「いい感じに消えていたのに」

私と同じようにはじめて見る人も多いらしく、

どのタイミングでだれが火を渡るのか話しています。

「ああ、また危ない感じになった」という火の強さのとき、

数人が縦に並び、一気に火を渡りました。

歓声があがります。

「これから走りますよって相図してくれればいいのに」と、後ろから声。

私もそう思いました。

「太鼓の音で走る瞬間がわかった。しっかり撮れた」

という人もいましたが、私はわかりませんでした。

そして、再び火は鎮火へ向かい、

塩が袋からバサッとまかれました。

「あっ業務用」と声。…茶色い紙袋に食塩の青文字が。

次は一般の人が渡ります。

しっかりと火は消されたまま。

一般の人たちが列を作って火を渡る順番を待っているのを

向かいの宝物館から撮りました。↓ ↓

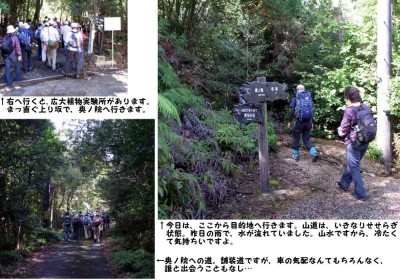

今日はなるべく人の少ないところへ行こうと思っていたのに、

やはり人が集まっていると気になってしまい、

火渡り見物に時間を費やしました。

いいものを見せてもらいました。

(*^_^*)ここは大願寺前

(*^_^*)ここは大願寺前