2010年11月20日 千畳閣(豊国神社)で平家琵琶演奏がありました。

千畳閣では季節により、毎年いろんなイベントが企画され行われています。

千畳閣は、九州の島津征伐の途中、宮島に立ち寄った秀吉が、

戦没将兵の霊を供養するため、毎月1回千部経を読誦しようと、

水害で流失した経堂の復興のために、千畳閣の建立に着手したそうです。

着工後13年で秀吉が亡くなったため工事は中断され現在も未完成です。

軒丸瓦には金箔が押されていて、模様は?

円の中に連珠があり「王」の文字があります

「王」の文字は、国の字を図案化したもの?

と言われています。

千畳閣のとなりが五重塔、

そのそばに”塔の岡茶屋”があります。

ここに”太閤力餅”があります。

”太閤力餅”は、小さなお餅で、ちょっと暖かくやわらかい。

きなこがまぶしてあって、白砂糖がかけてありました。

分けて食べてはいけないそうです。¥520(お茶付き)

宮島でもここ”塔の岡茶屋”でしか売っていないようです。

太閤力餅の由来

豊臣秀吉が安国寺恵瓊(エケイ)を奉行にし、

米1万石(約7億5千万円)を与えて

畳が千枚敷ける程の供養堂の建立を命じました。

(゜o゜)1個数トンもある基礎石や柱を全て人力に頼った工事です。ちょっと1服の休憩時間におやつとして出されたのか小餅でした。

きなこをまぶした小餅は力仕事の栄養源で

信仰的食べ物だったようです。

9月21日光明院の彼岸法要に行こうと宮島に到着した私はいつものようにトンネルをくぐり存光寺の前を通ったんです。僧侶の方が草むしりされていました。声をかけると

9月21日光明院の彼岸法要に行こうと宮島に到着した私はいつものようにトンネルをくぐり存光寺の前を通ったんです。僧侶の方が草むしりされていました。声をかけると

まだほのかに温かい。

まだほのかに温かい。

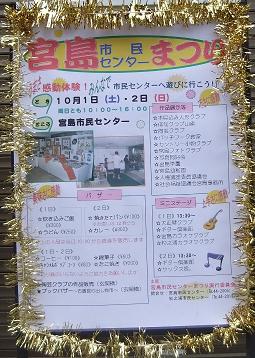

ポスターに導かれて

ポスターに導かれて 本堂にはたくさんの木魚があり信者の方と一緒にお経をあげさせていただき、コピーをいただき口パクですが御詠歌を唄わせていただきました。

本堂にはたくさんの木魚があり信者の方と一緒にお経をあげさせていただき、コピーをいただき口パクですが御詠歌を唄わせていただきました。

チョッパーが落ちていました。

チョッパーが落ちていました。